Em 29 de dezembro de 1952 a histórica Igreja de Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro, foi palco de uma das cerimônias mais controversas da história brasileira.

Mais de 10 mil pessoas lotaram o local para assistir o casamento entre a jovem indígena Diacuí Canualo Aiwute, da etnia Kalapalo, e o sertanista gaúcho Ayres Câmara Cunha, que tinham como padrinho o magnata das comunicações Assis Chateaubriand.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, que cobriu a cerimônia, Diacuí entrou “assustada feito um passarinho na multidão” e teve partes da anágua do seu vestido de noiva arrancadas, tamanha era a vontade das pessoas de tocar na jovem indígena.

“Ainda arrancaram fios do cabelo dela e também derrubaram ela e o Assis Chateaubriand”, acrescenta a historiadora Janaina Ferreira dos Santos Silva e autora do livro Diacuí: a Cinderela Nacional (1943-1960), publicado pela editora Cancioneiro, em entrevista ao podcast Segundas Feministas.

O casamento havia se tornado um espetáculo por conta da cobertura da imprensa que construiu no imaginário popular a narrativa de um romance proibido entre um homem civilizado e uma “índia” (termo racista amplamente usado na época para se referir a uma mulher indígena).

Para entender esse impressionante episódio da história brasileira precisamos conhecer melhor o noivo. Ayres Câmara Cunha foi um sertanista que fez parte da Expedição Roncador-Xingu, criada por Getúlio Vargas em 1941, e que se tornou chefe de posto do Kuluene, rio localizado no Alto do Xingu, no Mato Grosso, que demarca a fronteira da aldeia Kalapalo, onde viveu Diacuí.

“O Ayres escreveu um livro chamado A Verdadeira História de Diacuí, onde ele conta que se apaixonou por Diacuí mas foi proibido pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e o a Fundação Brasil Central (FBC), que eram os órgãos daquele momento anteriores a FUNAI e não autorizaram esse casamento aos moldes do que ele gostaria que era o casamento na igreja e no civil”, explica a historiadora.

Após ser proibido, Ayres decide ir ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, para tentar falar com Marechal Cândido Rondon, uma figura muito influente que poderia ajudar ele a conseguir uma autorização para o casamento.

Nessa oportunidade, Ayres conhece Assis Chateaubriand, que era dono do antigo Grupo Diário Associados, o maior conglomerado de mídia da América Latina que contava com jornais, revistas e emissoras de rádio e TV espalhados por todo o país.

De olho no quanto poderia lucrar, vendendo jornais e revistas, Chateaubriand decide explorar o caso em seus veículos de comunicação trazendo o tema para o debate público e convidando a população para se posicionar contra a proibição dos órgãos do Estado.

Rapidamente, o magnata fretou um avião que levou Ayres e uma comitiva de jornalistas e fotógrafos para buscar a jovem indígena no Xingu e levá-la para o Rio de Janeiro, onde ela passaria por um processo de apagamento étnico-racial para se tornar “civilizada”.

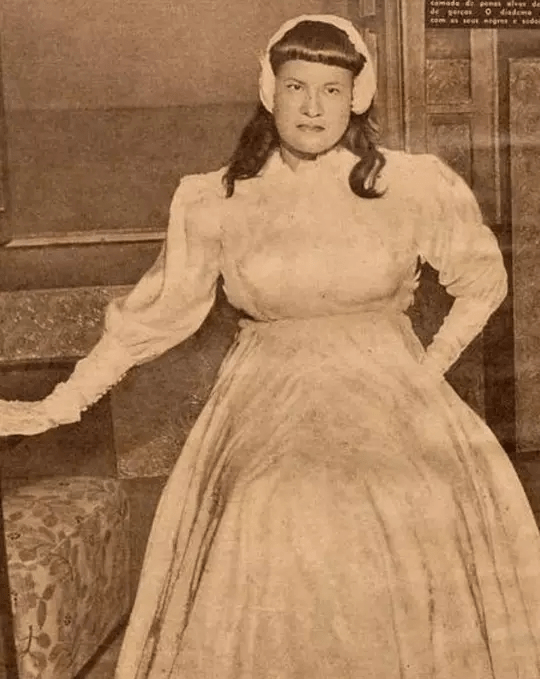

Quando chega na cidade, Diacuí ganha sapatos de salto alto, colares de pérolas e roupas de luxo. Na sequência, é levada a um salão de beleza frequentado pelas mulheres da elite carioca, onde foi maquiada de forma que seus traços indígenas foram completamente disfarçados.

A revista O Cruzeiro, fenômeno editorial da época, acompanhou a transformação visual e escreveu que a jovem indígena ganhou um “refinamento” que poderia fazer com que ela fosse confundida com qualquer “grã-fina de Copacabana”.

A partir daquele momento a imprensa passa a retratar Diacuí como uma mulher que deixou de ser “selvagem” e se tornou uma esposa, mãe e dona de casa, respondendo ao modelo de mulher idealizado pelos costumes e valores morais da sociedade burguesa dos anos 1950.

Fotografada pela revista O Cruzeiro, a indígena aparece vestindo roupas modernas, utilizando eletrodomésticos e lendo um manual de etiqueta.

“Diacuí não lia em português, mas a foto dela lendo o Beleza e Personalidade, um manual de etiqueta que era considerado um dos maiores best-sellers da época é um dos elementos que a retratam como a mulher que deixou de ser selvagem”, observa a historiadora Janaina Silva.

A narrativa vendida por Chateaubriand transformou Diacuí em uma personagem de um conto de fadas moderno que mobilizava as massas a evocarem – em tom ufanista – a ideia de que o Brasil é fruto da miscigenação.

Com a pressão da imprensa, João Cléofas, o ministro da Agricultura, pasta que chefiava o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), resolve autorizar o casamento.

A cerimônia na Igreja da Candelária, que já era considerada patrimônio tombado, era um momento muito aguardado pelo público. Mas, o grand finale ainda estava por vir.

Após o casamento, Ayres e Diacuí voltam ao Xingu e passam a morar perto da aldeia Kalapalo. Nesse período a indígena engravida.

Distante do marido, que estava viajando, Diacuí morre no dia do parto, vítima de uma hemorragia. Quando retorna, Ayres é informado sobre a morte da esposa e descobre que a filha sobreviveu.

Batizada com o nome da mãe, a menina recebeu o apelido Diacuízinha e foi levada da aldeia Kalapalo para ser criada pela família paterna no Rio Grande do Sul. Ela cresceu sem qualquer relação com a cultura indígena.

A vida de Diacuizinha também foi objeto de pesquisa de Janaina Ferreira dos Santos Silva que resultou no seu segundo livro “Diacuizinha: a mestiça esquecida (1952-1960)“, também publicado pela editora Cancioneiro.

Em 2023, surgiram revelações inéditas sobre o caso. Em reportagem publicada no site da revista Marie Claire, o cineasta Takumã Kuikuro, que vive na aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu, e ouve a história de Diacuí desde criança, contada pelo avô contemporâneo dela, conta que a indígena não gostava de Ayres Câmara Cunha e que sentia medo e se escondia na mata durante as visitas dele. “Para mim foi estupro e casamento forçado”, ressaltou.

Em entrevista a reportagem, Kuikuro enfatiza que, embora seja uma história que machuque seu povo, ele acha importante contá-la para demonstrar a falta de respeito e violência do homem branco com a cultura indígena.

Mais de 70 anos depois, a história de Diacuí permanece como um retrato do apagamento cultural e das violências coloniais que os povos indígenas sofreram no Brasil.

Resgatá-la é um ato de justiça histórica que reforça a necessidade de enfrentar as narrativas impostas pelo passado, como o mito da miscigenação, uma visão equivocada que romantiza a integração forçada dos povos originários e suas culturas e perpetua o racismo estrutural ainda presente em nossa sociedade.

*****

Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares e siga os perfis do Rondônia Plural nas redes sociais:

Deixe um comentário